学术研究﹀

新结构经济学及其在农业发展上的应用——庆祝林毅夫教授回国执教三十周年国际会议

2017-10-25

内容摘要:

北京大学国家发展研究院卢锋教授阐述了中国的农业革命并介绍了林毅夫教授的研究成果。卢峰教授首先指出改革开放以来中国农业发展迅速,农业总产出和农业生产率不断提高,农业就业率不断下降。接着介绍了林毅夫教授对中国农业发展问题的研究成果,指出了推动农业发展的三大因素,即“好政策”和“人努力”、“科技进步与现代投入”以及“开放环境的助推作用”。最后指出当下农业发展仍然存在一些问题与挑战,诸如土地和户籍制度改革滞后、农业环境污染、食品质量安全和国家政策对谷物价格的过度干预等。

北京大学现代农学院黄季焜教授综合路径、动力和结果三个方面介绍了中国的农村转型经历。通过和同时期亚洲其他发展中国家的发展经历进行对比分析,揭示了农村转型的变化路径和内在逻辑。黄季焜教授指出,随着农村基础设施建设、技术变革、市场化改革、劳动力和土地租赁市场改革、城市化、缩小城乡差距、农村可持续发展等制度、政策和投资的依次开展,农村的变革将逐渐深入。同时指出快速的农村转型和农业结构变化能够最大限度地消除贫困,促进经济的发展,而这也正是中国农村的发展经验。

北京大学新结构经济学研究中心主任林毅夫教授从新结构经济学的视角解释了结构变迁和贫困消除的现象。指出50年代初广大发展中国家出于赶超战略的需要,采取了优先发展资本密集型的重工业的国家战略,因而违背了比较竞争优势,从而长期陷入贫困之中。而不被主流经济学理论认可的亚洲四小龙及作为后来者的中国大陆因为采取了符合要素禀赋结构的发展战略,以率先发展符合比较竞争优势的劳动密集型产业起步,实现产业的不断升级,因而取得了巨大的经济成就,进而迈入中高等收入国家行列。林毅夫教授针对以上现象,即主要基于发展中国家的经验而非发达国家经验的基础上,提出了新结构经济学理论。新结构经济学以要素禀赋结构的变化作为基本点,解释了产业变迁的内在逻辑,指出发展中国家实现经济起飞的途径在于采取符合要素禀赋结构因而也是符合比较竞争优势的发展战略,在有为政府的引导下,不断实现产业的升级和转化。

全国政协经济委员会副主任陈锡文对中国农村的改革与发展历程做了细致的回顾,分析了改革开放以来一系列的土地政策,指出党和国家在农村历次改革中所坚持的两条标准:保障农民的物质利益和尊重农民的自主选择,阐述了农村近四十年来所取得的巨大进步。陈锡文主任同时指出了当下农村仍然存在一些问题,需要更大的耐心解决好这些问题,并做了热切的展望。陈锡文主任阐述了农村改革的三个方面,一是要加快农村供给侧结构性改革,二是要加强对农民财产权利的保护,三是要推进农业科技的创新和农业经营体系的改善。此外,还需要大力发展新型城镇化,实现城乡均等化,鼓励农村发展新产业等。

南京农业大学钟甫宁教授阐述了对中国经济增长经验的思考。对于中国经济高速增长的解释,主流观点认为是市场化为导向的改革和对外开放。钟甫宁教授则指出中国经济发展存在独特的一面,即存在着一个强政府,能够大规模地配置资源。通过对自由市场和“华盛顿共识”的分析,指出自由市场存在着诸如无法保证宏观效益、无法保护相关产业等问题,而一个有为的政府则能部分补偿这些不足之处。这也许正是中国的独特经验。钟甫宁教授进一步提出了未来的研究方向,与会学者就此展开了热烈的讨论。

中国科学院张林秀教授介绍了自己对中国农村四十年来非农就业情况的研究。通过对过去四十年农村非农就业采样数据的处理和研究,分析了非农就业的特点,阐述了非农就业和就业地点、就业部门、家庭收入等因素的关系。研究表明,改革开放近四十年来,农村非农就业比例不断增加,大多数非农就业转移到了其他县市,越来越多的人进入到第三产业就业,非农就业的工资水平也在不断上升。张林秀教授最后展示了中国教育发展的不足之处,指出了发展高中及以上教育的重要性和迫切性。

中国人民大学刘守英教授阐述了中国土地制度的结构特点和变迁过程。刘守英教授指出由于中国独特的农村和城市土地制度安排,地方政府在用地转化上获得巨大收益,长期推动着中国经济增长和结构转型。然而随着中国经济进入新常态,过度依赖土地的发展政策问题重重,难以为继。深化土地改革问题日益突出,在中国全面深化改革中发挥着重要作用。新形势下的经济发展将不再过度依赖于“土地财政”,土地功能发生变化,城乡交互得以加强,以所有权、承包权和经营权分立的土地制度模式将得以确立。

22日

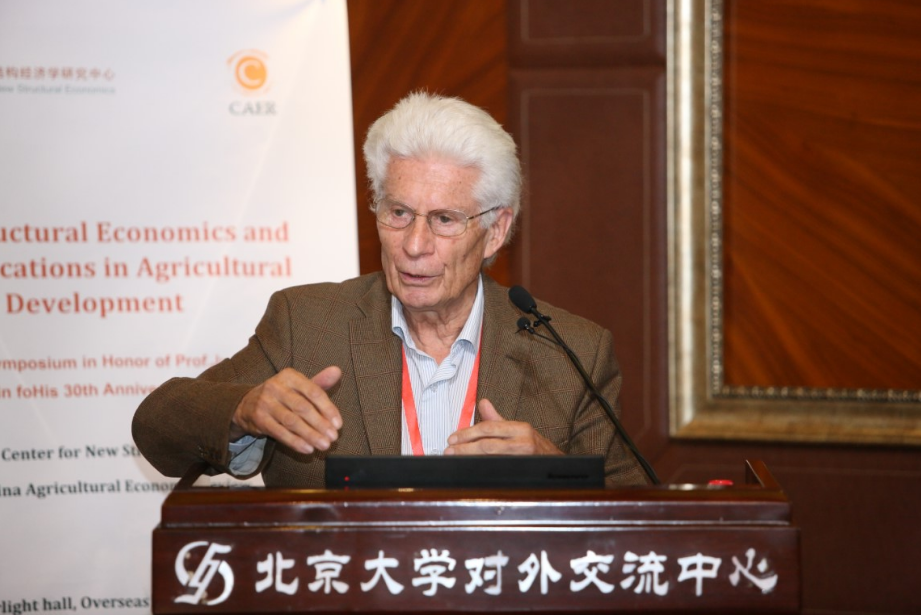

22日的会议以新结构经济学和农业发展的主题继续开展。来自海外的carl pray教授、alain de janvry 教授带来了更多国别比较的案例。此外,更多的年轻学者先后登台,讲述了自己在中国农业发展方面的研究。

美国新泽西大学carl pray 教授以农业生物技术为例,研究了巴西、印度和中国农业生物科技行业的发展状况,并以此来研究新结构经济学在农业发展方面的应用。carl 教授指出,在农业生物技术方面,中国政府的投入最多,接近新结构经济学模式;巴西政府则投入最少,接近自由市场模式;印度则介于中国和巴西之间,采用了混合发展模式。而从三个国家的农业全要素生产率变化中可以看出中国和巴西的效益较高,而印度则较低。carl教授指出这其实和新结构经济学的预期并不相符。林毅夫教授和carl教授就此展开进一步讨论。

澳大利亚国立大学史新杰博士介绍了自己在农村人口迁移对农业生产的影响方面的研究。通过建立包含家庭财富、城市汇款和家庭非农就业人数等因变量的计量模型,利用相关数据实证研究了农村人口迁移对农业生产的影响。研究发现,由人口迁移而导致的农业劳动人口减少降低了农业生产率,而城市汇款却能提高农业生产率,但总体效果是降低的农业生产率。

日本神户大学赵来勋教授通过模型分析了中国的户籍制度和一些相关的改革措施。通过将户口、城市化政策、贸易政策、独生子女政策和特别经济区政策等纳入模型,详细地分析中国户籍制度的特点和影响,指出户籍制度有损农民工利益而补贴制造业公司的现实,同时阐述了上述不同政策所带来的影响。

浙江大学赵吕航博士介绍了自己对地方政府产业政策对农业集群发展影响的研究。通过对开化县龙顶茶生产的研究,指出当地政府由于在上个世纪末采取了适当的产业激励政策,从而有效地促进了龙顶茶的发展和扩张,形成了庞大的产业,促进了经济的发展。并进一步指出,由于地方政府相对于中央政府有更高的信息灵敏度,因而更容易根据当地的比较竞争优势制定合适的产业政策。

《中国农业经济评论》(china agricultural economic review)是ssci收录的英文期刊,将出版庆祝林毅夫教授回国任教30周年暨新结构经济学专辑。

撰稿:张辉